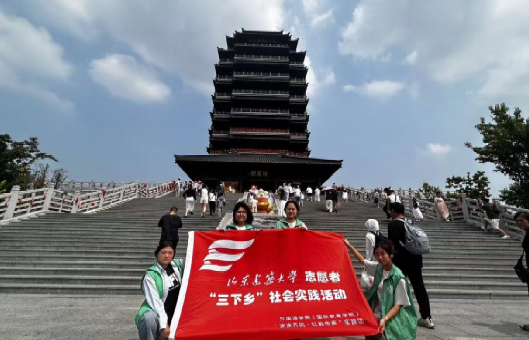

为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对山东工作的重要指示要求,7月至8月,学院“泱泱齐风·红韵传声”实践团赴淄博市开展“青春传承齐鲁文脉”暑期“三下乡”社会实践活动,深入挖掘齐文化的时代价值,积极探索文化传播新路径。

齐风溯源处,鞠韵启新思

齐文化博物馆内,青铜礼器的斑驳纹路无声诉说着“尊贤尚功”的古老智慧,展柜中《考工记》复刻竹简将两千年前齐国的工匠技艺与治国理念娓娓道来。毗邻的足球博物馆中,从新石器时代的石球到宋代的彩绣鞠,实物与影像交织,还原了蹴鞠从军事训练到民间娱乐的演变历程。队员们驻足于“管仲相齐”场景复原前,仿佛听见“相地而衰征”的改革强音;穿针引线亲手制作非遗蹴鞠,更让传统与现代完成了一场跨越时空的击掌。

车辙印古今,匠心筑传奇

在临淄古车博物馆,商周战车的青铜车轴泛着幽光,战国轩车的雕花木舆纹路清晰,殉马坑中整齐的马骨与车器印证着“千乘之国”的赫赫威仪。队员们细观汉代辎车的减震设计,对比《考工记》中“轮人”技艺的记载,惊叹于古人“致远利行”的巧思。从军事战车的攻防构造到民用车辆的便民改造,每一件展品都是齐地“工善其事”的生动注脚,让队员们读懂车辙背后推动文明前行的匠心与智慧。

鲁商承古风,诚信创新章

周村古商城的青石板路上,百年老字号的幌子在风中轻摇。队员们走进“大德通票号”旧址,泛黄的汇票与包浆的算盘见证着鲁商“诚信为本”的经营之道;民俗展览馆内,非遗传承人现场演示周村烧饼制作技艺,芝麻香气中萦绕着代代相传的技艺精髓。从明清商号的雕梁画栋到现代文创店的齐文化衍生品,古商城如同一部活态史书,让队员们读懂齐地商业文明中“经世致用”与“守正创新”的共生密码。

贤相垂青史,千秋智慧存

管仲纪念馆内,“九合诸侯,一匡天下”的浮雕墙气势恢宏,“仓廪实而知礼节”的箴言刻于廊柱,道尽治国安邦的深刻哲思;姜太公竹林间,“尊贤尚功”的碑刻与《六韬》竹简相映成趣,勾勒出这位“兵家鼻祖”的雄才大略。队员们在管仲“相桓公,霸诸侯”的史迹前沉思,于姜太公“因俗简礼”的治国方略中感悟,两位贤人的智慧如同齐地的沃土,既孕育了霸业根基,更滋养着后世的治世理念。

陶琉凝匠心,稷下续文脉

淄博陶瓷琉璃博物馆中,雨点釉的墨色肌理似夜空星陨,鸡油黄琉璃温润如落日熔金,匠人“火中取宝”的绝技令队员们惊叹“齐地陶琉甲天下”的精工之美;稷下学宫文展馆内,“百家争鸣”场景栩栩如生,淳于髡的机智、孟子的雄辩、荀子的“礼法并施”,仿佛仍在讲堂激荡。陶瓷的厚重与琉璃的璀璨,恰如稷下学宫的包容——既坚守文化根脉,又接纳多元思想,共同熔铸了齐文化的兼容品格。

陵园埋忠骨,红韵照初心

淄博革命烈士陵园纪念碑前,苍松翠柏环绕,队员们久久伫立。从抗日战争的地雷战英雄到解放战争的爆破先锋,泛黄的照片与褪色的军功章串联起齐地儿女“保家卫国”的红色记忆。张店区侵华日军战俘集中营旧址的斑驳墙壁,刻录着屈辱与抗争的历史,如同田单“火牛阵”的奋起反击,彰显着这片土地的不屈脊梁,齐文化中“家国同构”的基因,早已在战火中淬炼成不朽的革命精神。

书香承古韵,市井见传承

海岱楼钟书阁的螺旋书廊与八大局便民市场的烟火气息,共同勾勒出齐文化的当代图景。钟书阁高达16米的环形书墙下,《管子》多语种译本与琉璃灯影相映成趣;八大局市场内,“齐”字纹样遮阳伞下,商贩热情邀请队员们试吃,净显“通商惠工”的民本思想。传统与现代在此水乳交融,让队员们深刻体会到:齐文化的生命力,既在书斋静思中延续,更在市井烟火里生生不息。

城史溯千年,展馆现风华

淄博历史展览馆的“时空走廊”中,从后李文化陶器到近代工业文明,12个历史剖面通过全息沙盘渐次展开。当看到齐文化元素与新材料、智能装备等新兴产业深度融合的案例,队员们深刻体会到:这座城市的每一次飞跃,都是对“通商工之业,便鱼盐之利”古训的现代诠释。

此次实践不仅是对齐文化“兼容并蓄、务实求新”精神的深度解码,更是一次精神的淬炼与使命的觉醒。队员们从千年技艺与治国智慧中汲取力量,坚定了以专业优势传播齐鲁文化的决心。这场文化之约并非终点,而是一个全新的起点,外院学子将继续以青春接力守根铸魂,推动齐文化在创新中焕发新生,从历史走向未来。

审稿:董 亭

编审:刘 莹

终审:钟京伟