金秋时节,稻浪翻滚。山东建筑大学热能工程学院"能源赋能家乡·青春筑梦实践团队"的学子们,带着专业知识和满腔热忱,走进乡村田野,开展了一场别开生面的能源实践之旅。他们用脚步丈量土地,以专业赋能乡村,在助力绿色发展的道路上,书写着新时代青年的责任与担当。

田野调查:探寻乡村能源密码

清晨的阳光洒在整齐排列的太阳能光板上,折射出耀眼的光芒。实践团队的成员们手持检测设备,仔细记录着每一组数据:面板清洁度、支架稳固性、单日发电量、光照转化率......他们穿梭于屋顶、闲置地块等不同安装点,分析太阳能设备与农村用电需求的适配程度。

"这块面板角度需要调整,转化效率可以再提升15%。"团队观察数据得出结论。团队成员们不仅关注技术参数,更注重实际应用,他们走访农户,了解"煤改气""煤改电"后的使用体验,记录设备在低温环境下的运行状况,为后续优化提供第一手资料。

科技赋能:让清洁能源更贴心

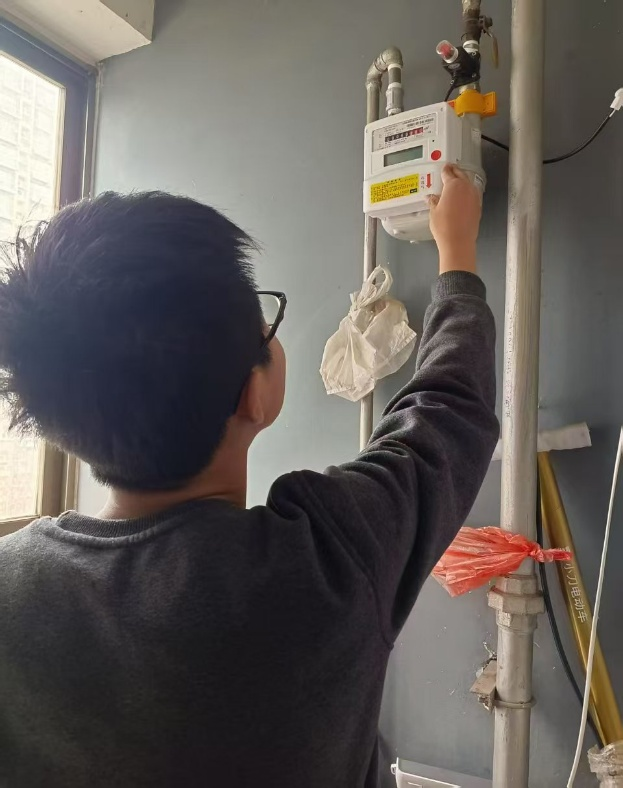

在农户家中,实践团队发现了许多值得关注的现象:有的家庭因设备维修响应慢而困扰,有的则因使用习惯差异导致能耗偏高。针对这些问题,团队成员结合专业知识,提出了个性化解决方案。

"大娘,您家的燃气灶可以这样调节,既省气又火力足。"队员们耐心演示,用通俗易懂的语言讲解设备使用技巧。他们还建立了"能源服务微信群",随时为村民解答疑问,让科技服务更有温度。

绿色传播:播撒节能环保种子

村委会前的文化广场上,一场别开生面的能源知识宣讲会正在进行。团队成员们精心制作了图文并茂的宣传手册,通过生动案例向村民普及光伏供电、余热利用等知识。这种接地气的科普方式,让绿色用能理念悄然扎根在村民心中。

青春答卷:在实践中成长蜕变

夕阳西下,实践团队的驻地依然灯火通明。队员们正在整理调研数据,讨论优化方案。短短几天的实践,他们收获颇丰:完成2-3项贴合农村实际的节能方案。建立完整的乡村能源数据库。服务覆盖5个行政村、100余户家庭。发放宣传手册300余份。

"这次实践让我们真正理解了'双碳'目标的意义。"队员感慨道。从课堂到田野,从理论到实践,青年学子们用专业服务社会,也在服务中收获了成长。

审稿:蒋炜玮

编审:张娅婷

终审:朱新筱